6月12日(金)。今日は技術室に実際に行って、作成の現場や、過去のロボット、などを教えてもらった。

技術室なだけあって、色々な機材や部品がたくさんありました。のこぎり、カンナ、ベルトサンダー、糸鋸などはもちろん、検流計やスイッチといった電子部品までそろっていました。奥のほうに入ってみていると、先生が「材料はこれだよ」と言って、何やら大きな箱を持ってきました。その中には、TAMIYAの原則ギヤだったり、タイヤだったり、マイコンだった李が入っていました。また先生は別の箱を持ってきて、「この中にはある程度の道具が入っているよ。」と言っていました。

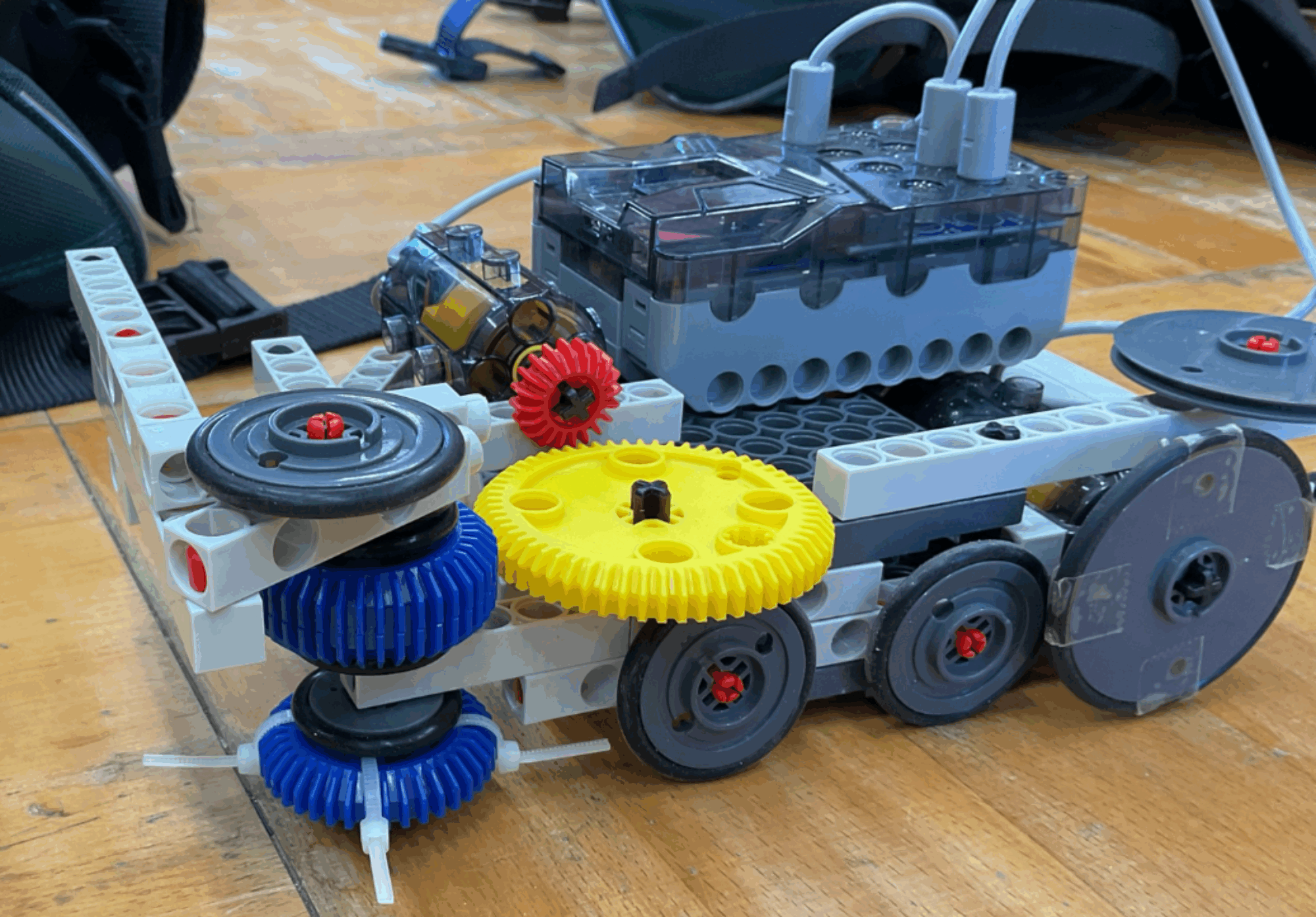

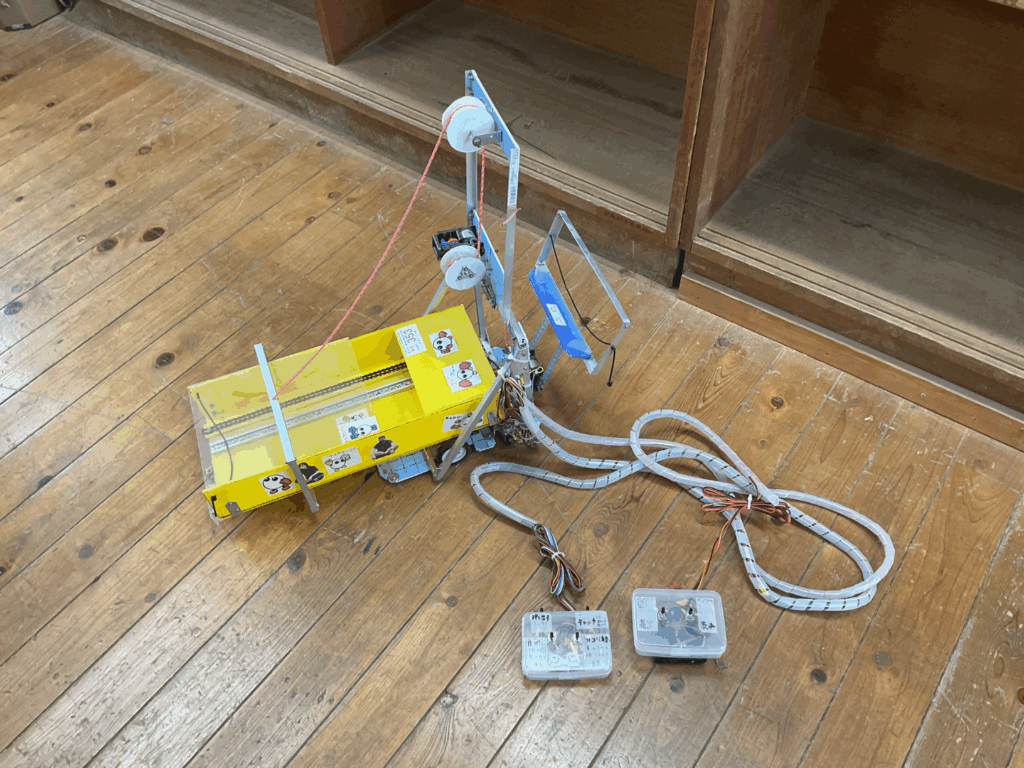

⬆️ロボットの作成現場。お父さんに見せると、「懐かしいな~」と言っていました。

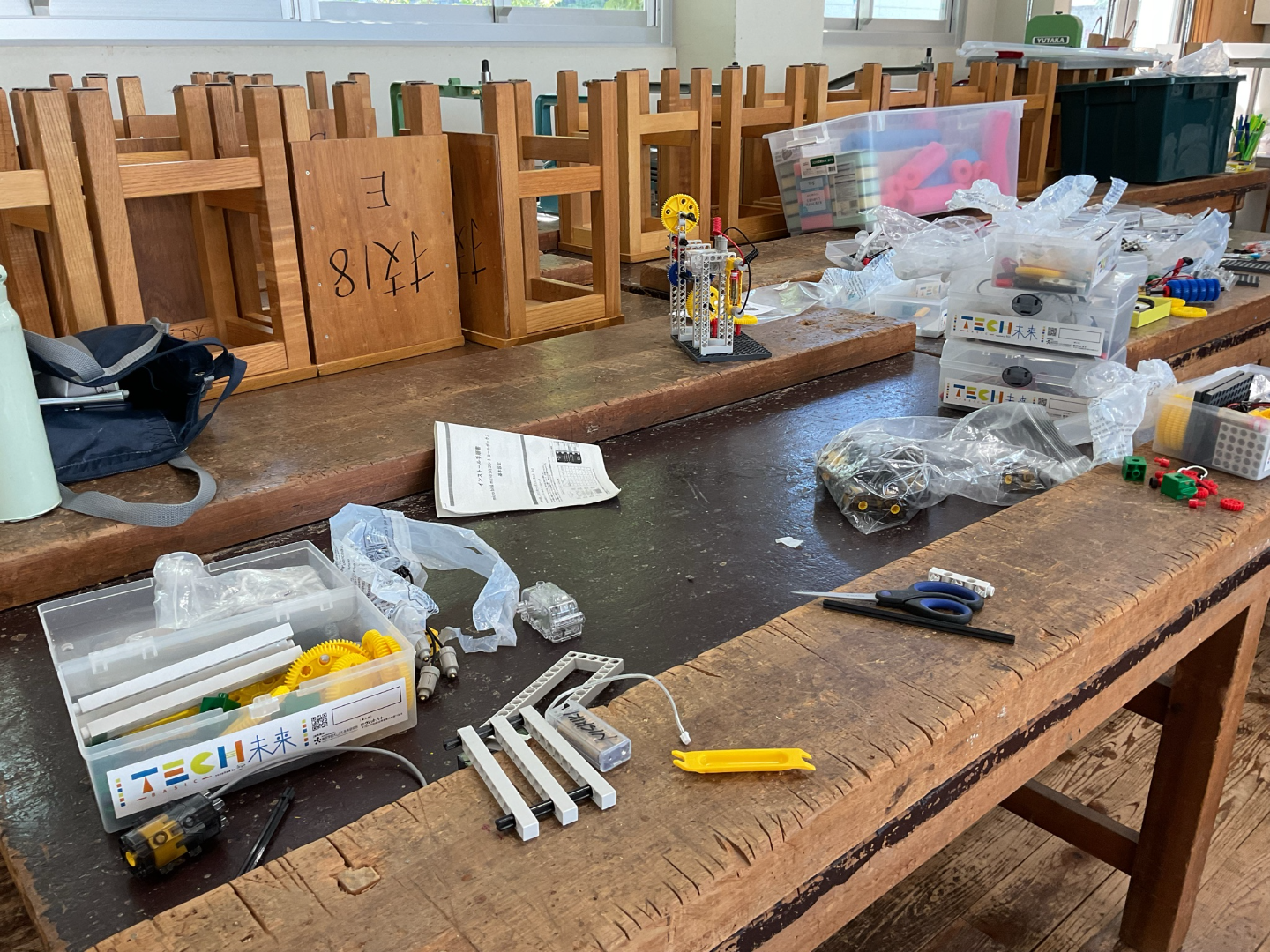

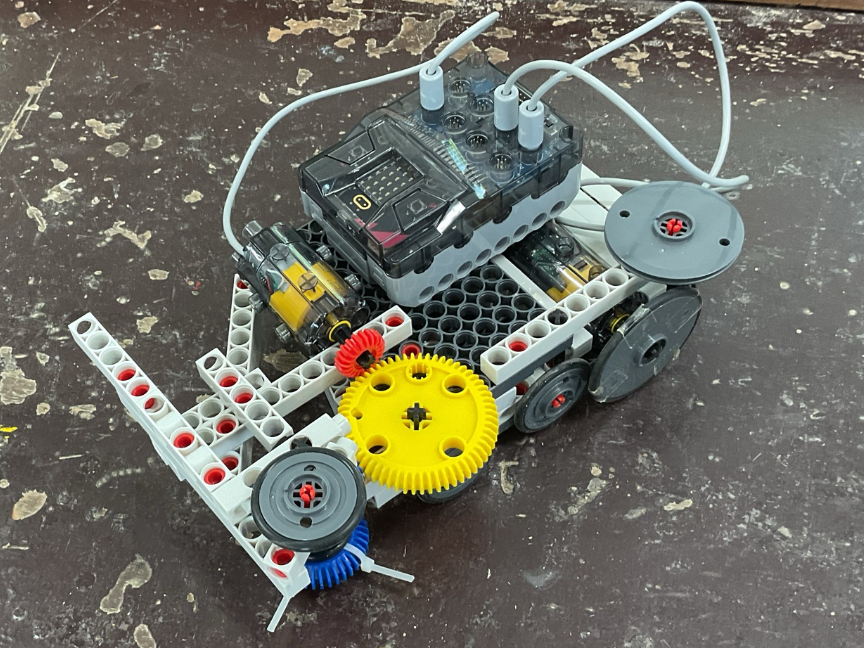

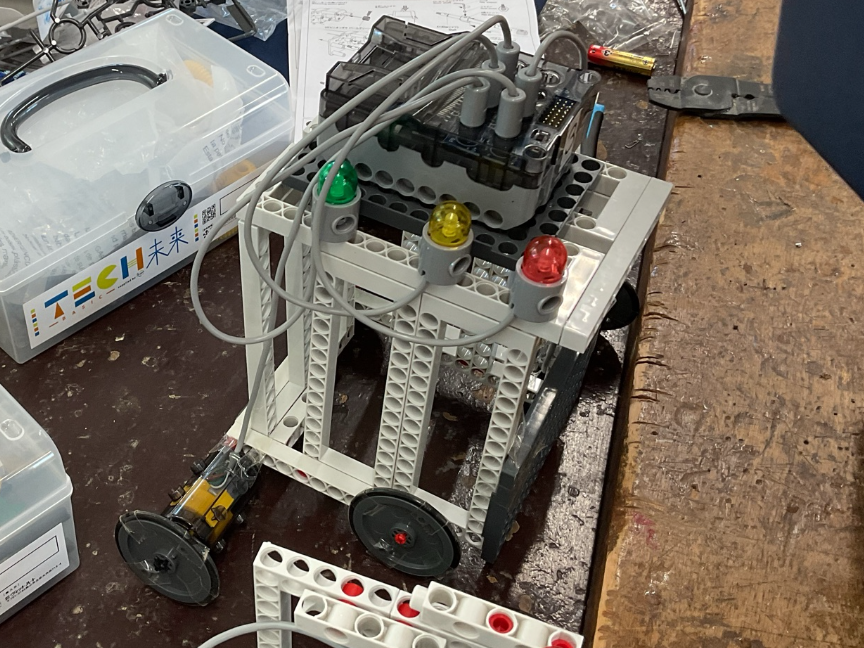

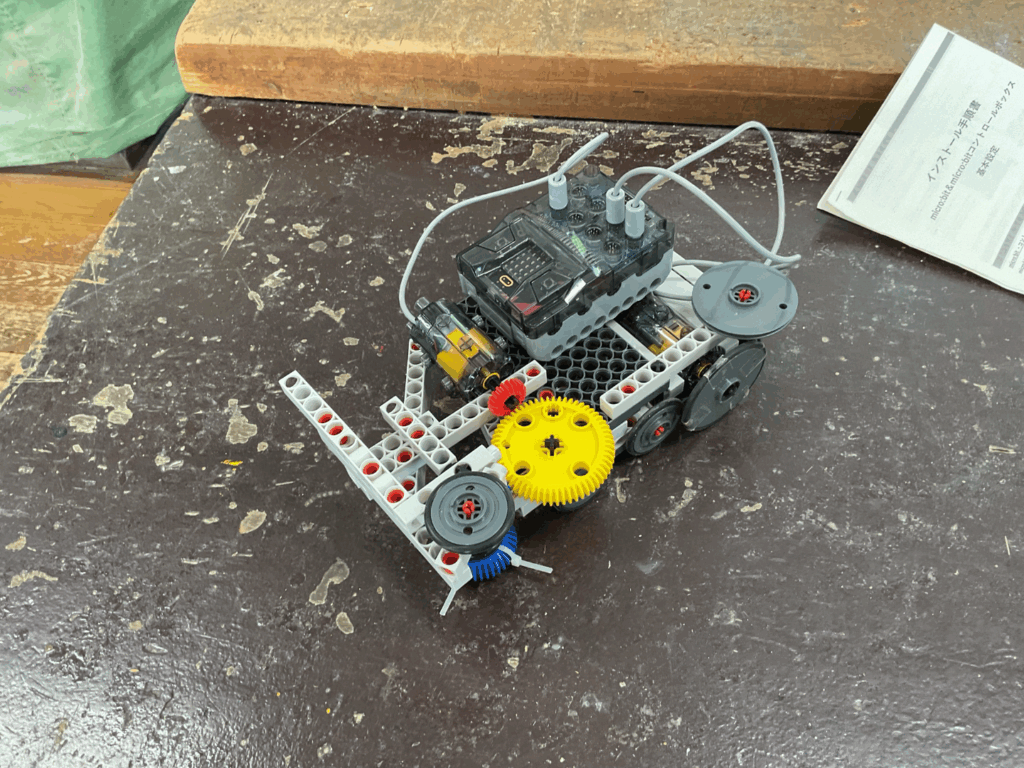

↗️ロボットの材料が入っているよと言われた箱。結構大きかったです。上のほうに見えているビニール袋の中には、モーターやマイコンなど、色々なものが入っています。

⬆️材料の箱に入っていた、TAMIYAの、4速ギヤボックスと6速ギヤボックス、

⬆️先生の道具箱。中には、ドライバー(もちろん+もーもある。)、ニッパー、ラジオペンチ、電池、クリップ、半田、安全ピン、結束バンド、半田、はんだごて、両面テープ、メジャー、シャープペンシル、マッキー、ビニールテープなどなど。いろいろなものが入っています。